染め替え

一言で「染め替え」と言ってもいろいろあります。きものの種類や生地、柄、しみの状態などによって染め方を変えていきます。また、基本的に染め替える場合は「洗い張り」(解いて洗うこと)をしてからの染加工になります。

今回は色無地と柄のあるきものを例に説明します。

今回は色無地と柄のあるきものを例に説明します。

色無地の染め替え

色を抜いて新しい色に染める場合

現在の地色に関係なく好きな色に染めかえる事ができます。ただし、脱色することによって生地が痩せる事になり、弱った生地や古い生地の場合、破れてしまう恐れがあります。全体にしみなどがあり、いちいちしみ抜きをしているより安価に上げることができる場合もあります。また、一度白生地の状態にしてしまうため、色無地だけでなく小紋等に染め替えることができます。

上から色をかけて新しい色に染める場合

現在の地色に色をかけるわけですから、今よりも濃い色に仕上がります。脱色をしない分、生地の負担は軽くなり、価格も安くなります。

色無地の染の場合、基本的には浸染といわれる染め方を用います。

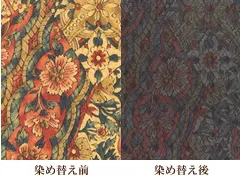

柄のあるきものの染め替え

全体に色をかける場合

地色のみ色を変える場合

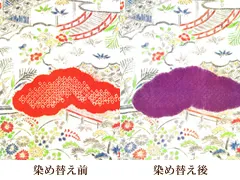

柄のみ色を変える場合

柄色の一部が派手になったり、変色した部分を、彩色直しします。

柄のあるきものの染め替え

浸染(しんせん)

生地を、70度から90度の染液に浸して染める技法です。

長所:安価

短所:しみ跡がそのまま出やすい、堅牢度が低い、高温で染めるので生地の風合いが変わる場合がある

引き染め

引き染めとは、生地の地色を「ハケ」を使って手で染める技法です。通常『訪問着』・『振り袖』などの「絵羽模様」の地色染めはこの方法で染められます。

引き染めの種類としては、『引き切り』・『ぼかし染め』・『段ぼかし染め』などの種類があり、それぞれの職人の「技量」により仕上がりに差がでると言われます。

しごき染め

生地を友禅板の上に張り、色糊を塗布し蒸しをかけることによって色を定着させます。片面しか染まらないが、焼けやしみを抑え込むには効果的。ぼかし染めはできません。